人口減少、超高齢化、インフラの老朽化――。日本の多くの地方都市が、深刻な課題に直面し、持続可能な未来への処方箋を模索しています。

画一的な都市開発が進んだ結果、多くの地域が個性を失い、「どこも同じ」風景が広がっているという指摘も少なくありません。

そんな中、北海道の東端、根釧(こんせん)台地に位置する人口約2万人の町、中標津(なかしべつ)町がそのユニークなあり方から関心を集めています。

経済地理学を専門とする国士舘大学の加藤浩嗣教授が「中標津モデル」と名付けたその都市構造は、果たしてこれからの地域づくりのヒントとなり得るのでしょうか?

この問いに迫るべく提唱者である加藤教授と、中標津の歴史と地理を知り尽くすNPO法人伝成館(でんせいかん)理事長の飯島実氏による異色の対談が、2022年9月 中標津町の歴史的建造物・伝成館で実現しました。(主催:コワーキングスペースmilk / 株式会社しるべ)

本特集では、2時間にわたる濃密な議論から見えてきた「中標津モデル」の本質と、これからの地域づくりへの示唆を紐解いていきます。

第1回はそもそも「中標津モデル」とは何か、そしてなぜそれが現代において関心を集めるのか、加藤教授の分析から探っていきます。

経済地理学が見抜いた「特異なデータ」札幌・旭川・帯広に並ぶほどの都市機能?

加藤教授が中標津に注目したきっかけは、意外なデータにあったといいます。

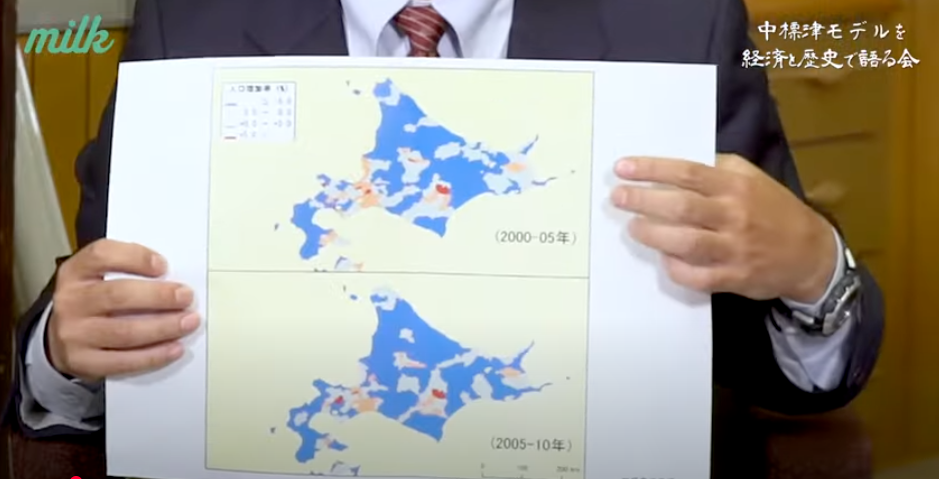

2000年代の北海道の人口動態を分析した際、札幌・旭川・帯広といった大都市圏以外で、例外的に人口が増加傾向を示していたのが中標津町でした。

「一箇所だけこう、道東に変なところがありますよね。これが中標津なわけです。なぜこんなことが起こるんでしょうね、ということに興味を持ちました」と加藤教授は語ります。

「逆に言うならば、中標津っていうのは、札幌や帯広や旭川とほぼ同等の地位にある、そういう都市だと言って構わないんじゃないか」。

この特異なデータ(※現在は人口減少傾向にありますが、当時としては注目すべき点でした)の背景には何があるのか。加藤教授は経済地理学の視点からその要因を分析しました。

- 基幹産業の存在: 地域経済を支える雪印メグミルクの巨大なチーズ工場。

- 広域からの集客力: 地元資本の大型商業施設「東武サウスヒルズ」をはじめとする商業集積が、周辺の別海町や標津町など広範囲から人を集める「商業中心地」としての機能。

- 交通・医療の拠点性: 根室中標津空港があり、また地域センター病院として広域医療を担う町立病院が存在するなど、交通・医療におけるハブ機能。

これらの要素が複合的に作用し、中標津は周辺地域に対して強い「中心性」を持っている、と加藤教授は指摘します。

「中心に住み、周辺で働く」:日本では珍しい”ヨーロッパ型”にも似た都市構造

しかし単に都市機能が集積しているだけではありません。「中標津モデル」のユニークさを際立たせているのは、その「住み方」と「働き方」の関係性にあります。

「日本の多くの都市は中心部で働き、郊外のベッドタウンに住む、という形が一般的です。しかし中標津は逆。町の中心部に都市機能だけでなく、住宅地もギュッと集まっている。そして、働く場所…例えば広大な牧場などは、その周辺の郊外に広がっているんです」と加藤教授。

実際に若手の酪農家が町の利便性の高いエリアに住み、隣町の別海町にある自分の牧場へ「通勤」するケースや、周辺の水産加工会社が労働力不足を補うために中標津町内からパート従業員を雇用している例などが見られます。

また教員や自衛官などがリタイア後に、暮らしやすい中標津町内に居を構えることも少なくないと言います。

この「中心に住んで、周辺で働く」というスタイルは日本ではあまり見られない特徴ですが、加藤教授は「ヨーロッパの都市にはよく見られる形です。城壁の中に人々が暮らし、仕事のために城外へ出て、夕方には戻ってくる。中標津は経済の流れや人々の動きを見ると、それに非常に近い側面がある」と分析しています。

「中標津モデル」の現代的意義:コンパクトシティや「小さな拠点」政策との共鳴

では、なぜこのようなユニークな都市構造が中標津で形成されたのでしょうか?

加藤教授はその要因を「偶然の要素が強い」としつつも、結果として生まれたこの形が現代日本の都市政策が目指す方向性と、期せずして重なっている点に注目します。

それが、国が進める「コンパクトシティ」や「小さな拠点」といった政策です。これらは人口減少や高齢化が進む社会において、拡散しがちな都市機能や居住地域を、生活に必要なサービスが身近に揃うエリアへと「集約」することで、行政コストを抑制し、住民サービスの効率を高め、持続可能な地域社会を目指す考え方です。

【深掘りポイント:コンパクトシティ政策とは?】

人口が減少し、高齢化が進むと、広範囲に分散したインフラ(道路、水道、公共施設など)を維持管理していくことが財政的に困難になります。また、車を運転できない高齢者などにとっては、郊外での生活は不便になる可能性があります。コンパクトシティは、こうした課題に対応し、医療・福祉・商業などの生活サービスを徒歩圏内などに集約することで、誰もが暮らしやすく、かつ効率的な行政運営が可能な都市構造を目指すものです。

加藤教授は、中標津が意図せずともこのコンパクトシティの考え方に近い形を実現している点を指摘し「中標津モデルというのは中標津だけのためのものではなく、この町のあり方を見ると全国の皆さんの地域づくりにとって役に立つヒントがあるかもしれませんよ、という意図で提唱した言葉なんです」と語ります。

過度に賞賛するのではなく、あくまで「参考になる一事例」として捉える視点が重要と言えるでしょう。

経済学的な視点から、そのユニークな構造と現代的な意義が見出された「中標津モデル」。しかし、この町の成り立ちは、本当に「偶然」だけで説明できるのでしょうか? その背景には、100年にわたる開拓の歴史、根釧原野の厳しい自然、そして人々の営みが深く刻まれているはずです。

次回は、中標津の歴史と地理を知り尽くす伝成館・飯島実氏の視点から、この町の持つもう一つの顔、そして「中標津らしさ」の源泉に迫っていきます。

(特集 第2回へつづく)▶▷▶

本記事は、2022年9月9日に北海道中標津町の「伝成館」にて行われた、国士舘大学 加藤幸治教授とNPO法人伝成館 飯島実理事長による対談「中標津モデルを経済と歴史で語る会」(主催:コワーキングスペースmilk / 株式会社しるべ)の内容に基づき構成しています。対談の記録映像制作にあたっては、クラウドファンディングを通じて全国26名の方々から18万3千円のご支援をいただきました。心より感謝申し上げます。

▼対談の全貌はこちらの動画でご覧いただけます!

北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。

コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。

中標津町のコワーキングスペース。

仕事、勉強、打ち合わせ、地域との交流拠点として、どなたでもご利用いただけます。

【営業時間】年中無休 / 6:00〜22:00

【住所】北海道標津郡中標津町東3条北1-6 東龍門2F