岩谷学園ひがし北海道IT専門学校で「IT×観光」コースを担当しております、久保竜太郎です。この度、自身のウェブサイトにて、担当する講義(ビジネスプランニング、マーケティング実践、フィールドリサーチ)の内容を、私の視点から解説・記録していく連載を開始することにしました。

この連載の目的は、私がどのような授業を行っているかをお伝えすること、この地域で観光関連の仕事をしている専門家としての認知を広げること、そして岩谷学園にはこんな教員がいるのだと知っていただくことにあります。観光分野におけるIT活用の重要性が増す中、東北海道という地域特性を踏まえつつ、実践的な知見を共有できれば幸いです。

第1回講義:マーケティング実践のキックオフ

さて、先日より2年生前期の「マーケティング実践」の講義が始まりました。昨年度の後期に基礎編を担当しましたが、実践編となる今期は、より知識的な側面にも触れつつ、フィールドリサーチの授業と連動させながら、データに基づいた戦略立案やビジネスへの応用を考えていきたいと思っています。

講義の冒頭では、アイスブレイクとして学生たちに「今、興味があること・ハマっていること」や「最近『おっ!』と思った商品やサービス」について尋ねてみました。

学生の興味関心と「おっ!」の事例

ある学生は、「京都の遊覧船に乗りたい」と話してくれました。毎年桜の時期に乗船しており、自然の群生する様々な桜を見ながら川を下るのが楽しいとのこと。同じ場所でも毎年訪れたくなる魅力、それは漕ぎ手の解説や、毎回少しずつ違う景色、そしてその体験が自身の創作活動(イラスト)のインスピレーションにも繋がっている点にあるようです。これは、観光におけるリピーター創出や体験価値の重要性を考える上で示唆に富む事例です。

また別の学生からは、「個人事業主向けの営業代行サービス」に強い興味があるという、非常にリアルな声が聞かれました。動画制作という自身のスキルを活かすための仕事獲得に課題を感じており、法人向けはあっても個人向けの良いサービスが見つからない状況とのこと。仕事として依頼するなら年上でも構わないが、知人にお願いするのは気が引けるという心理も語られました。これは、フリーランスや小規模事業者が直面する共通の悩みであり、新たなサービスが求められている市場(ニーズ)が存在することを示しています。

「おっ!」と思ったサービス・広告の例では、面白い事例が挙がりました。

静岡の鰻屋さんのマーケティング。仕事の報酬として秘伝のタレをもらった学生が、「タレだけあっても…」と思っていたところ、そのお店が「タレなし(素焼き)の鰻重」をテイクアウト販売していた、という話。タレをきっかけに本体(鰻)の購入を促す、実に巧みな戦略です。「買わなかった」そうですが、思わず迷ったとのこと。顧客心理をうまく突いた好例と言えるでしょう。

これらの学生の体験談は、マーケティングが私たちの日常の中にありふれており、人々が何に価値を感じ、どのような時に心を動かされ、購買に至る(あるいは至らない)のか、その多様な側面を浮き彫りにします。

マーケティングとは何か? – 基本的な考え方

講義では、これらの具体例に触れながら、「マーケティングとは何か?」という基本的な問いについて改めて考えました。

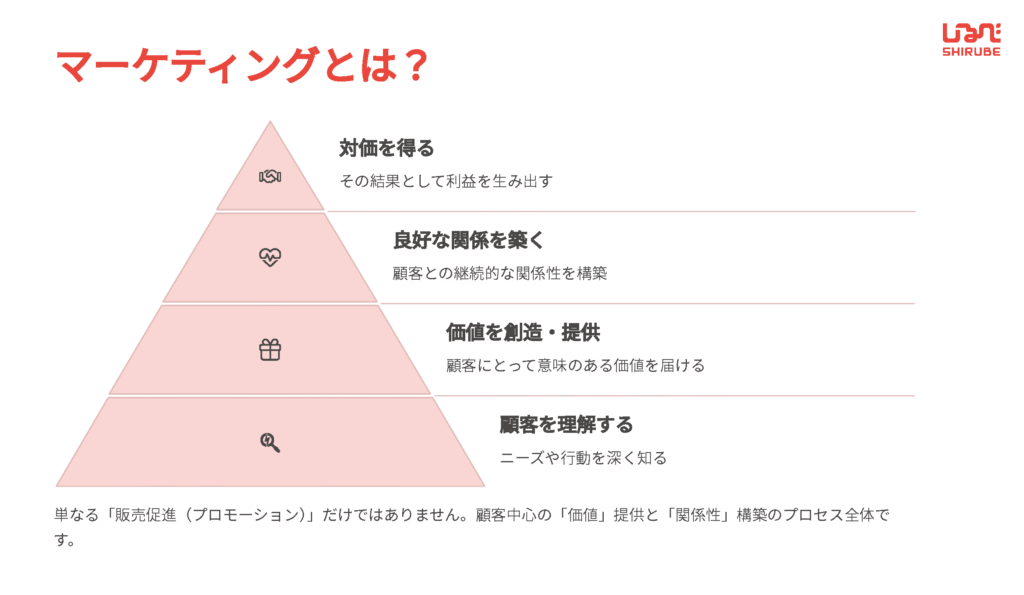

マーケティングは、単なる「販売促進(プロモーション)」ではありません。

その本質はこのプロセス全体を指します。

- 顧客を理解する

顧客が何を求め、どのように行動するのかを深く知ること。 - 価値を創造・提供する

顧客にとって意味のある独自の価値(商品、サービス、体験)を届け、問題を解決したり、欲求を満たしたりすること。 - 良好な関係を築く

一度きりの取引ではなく、顧客との継続的な関係性を構築すること。 - 対価を得る

そして、その結果として、事業継続に必要な利益(対価)を得ること。

スーパーの陳列、コンビニの新商品戦略(例えば、有名ブランド菓子に似たPB商品の展開)、好きなブランドを選ぶ理由(機能性重視か、ブランドイメージへの共感か、あるいは応援したい気持ちか)、旅行先の決定方法(有名な観光地への憧れか、「足湯」のような具体的体験目的か、あるいはSNSでの発見か)など、すべてがマーケティングの対象となります。

IT×観光におけるマーケティングの重要性

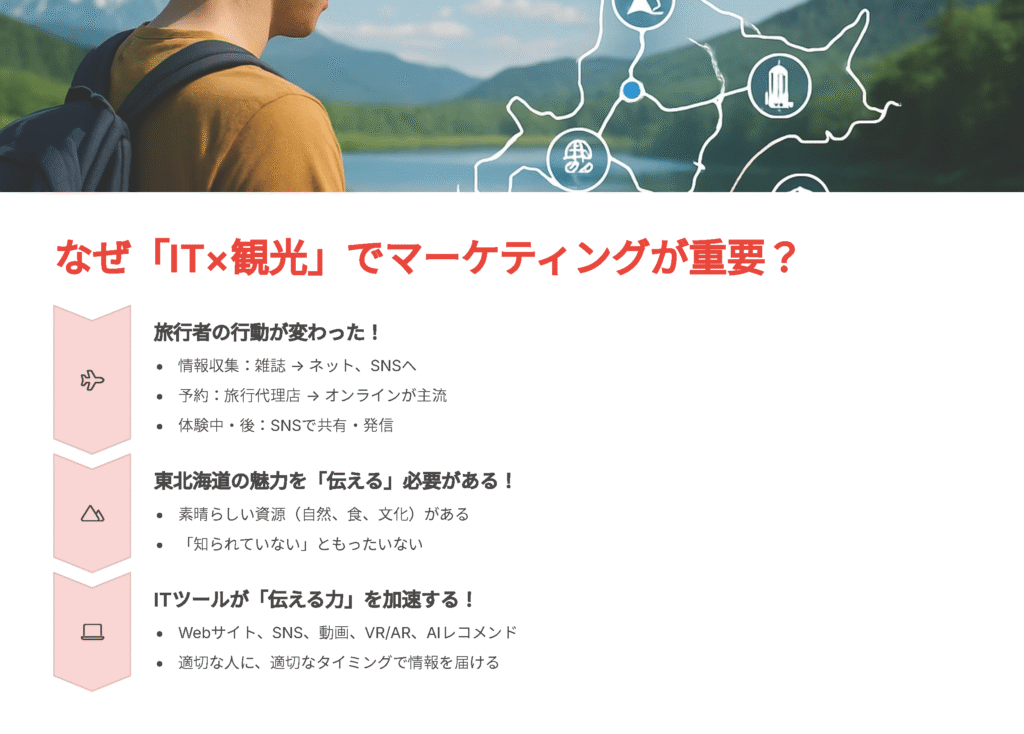

特に「IT×観光」という分野においてマーケティングの重要性は増しています。その背景には、ITの普及による旅行者の行動変化があります。

- 情報収集の変化

-

かつての旅行雑誌中心から、インターネット検索やSNSでの情報収集が主流に。

- 予約の変化

-

旅行代理店の窓口から、オンライン予約サイト(OTA)や公式サイトでの直接予約へ。

- 体験の共有

-

旅行中や旅行後に、SNSを通じてリアルタイムで体験が共有・拡散される。

私が大学生だった頃(十数年前)は、まだ「じゃらん」などの情報誌を書店で購入し、旅の計画を立てていました。しかし今の学生たちに聞くと、情報誌を買う経験自体が少ない、あるいは買ったとしても補助的な情報源であり、むしろYouTubeやSNSで情報を得ることが多いようです。旅行会社のパッケージツアーについても、「手数料を取られているのでは?」という感覚から、自分で手配する傾向が強まっています。

このような状況下で、東北海道のような地域が持つ素晴らしい資源(自然、食、文化)も、「知られていない」ままでは、その価値を十分に活かすことができません。Webサイト、SNS、動画、将来的にはVR/ARやAIレコメンデーションといったITツールを駆使し、適切な人に、適切なタイミングで、地域の魅力を効果的に「伝える」ことが、選ばれる観光地となるために不可欠です。

現状分析の重要性:PEST分析と3C分析

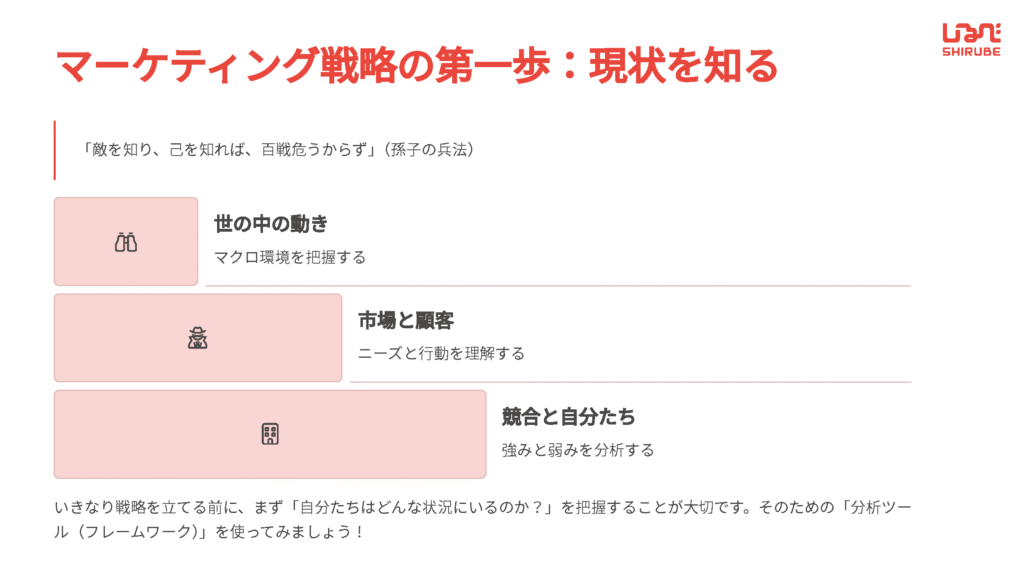

効果的なマーケティング戦略を立てるためには、まず「自分たちはどのような状況にいるのか?」を客観的に把握する必要があります。闇雲に施策を打つのではなく、現状分析に基づいた戦略が重要です。

そのための分析ツール(フレームワーク)として、今回はまず「PEST分析」と「3C分析」を紹介しました。

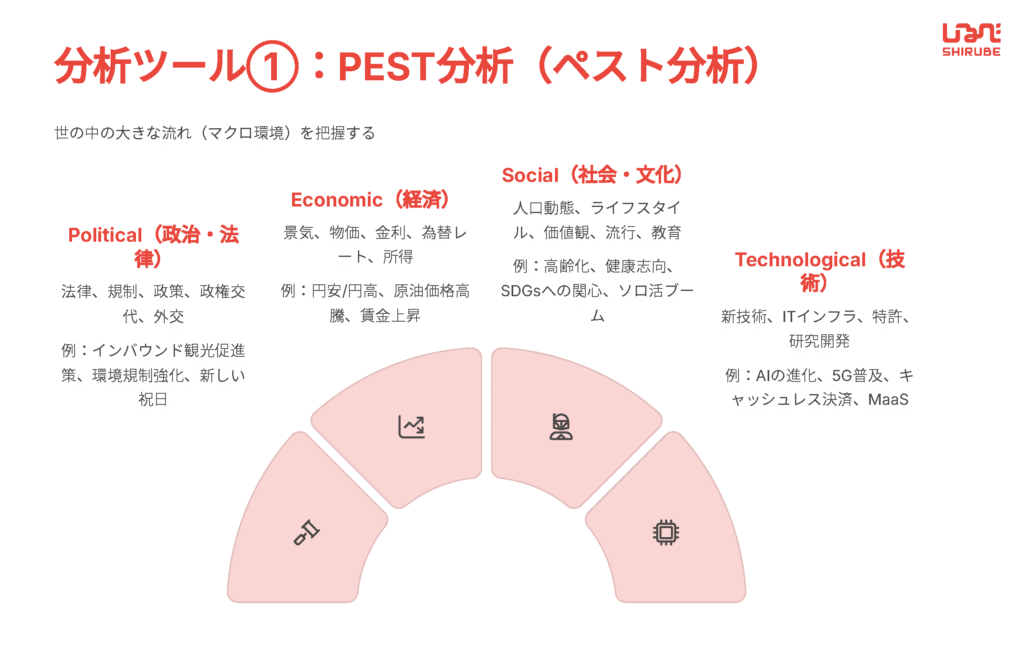

- PEST分析:自社を取り巻くマクロ環境(外部の大きな流れ)を分析するツールです。

- Political(政治・法律):インバウンド政策、観光関連法規、地域の条例など。

- Economic(経済):景気動向、為替レート(円安/円高)、原油価格、所得水準など。

- Social(社会・文化):人口動態(高齢化など)、ライフスタイルの変化(アウトドア志向、健康志向)、価値観(SDGsへの関心など)、流行など。

- Technological(技術):AI、キャッシュレス決済、MaaS(Mobility as a Service)、SNSのトレンド、新しい情報発信ツールなど。

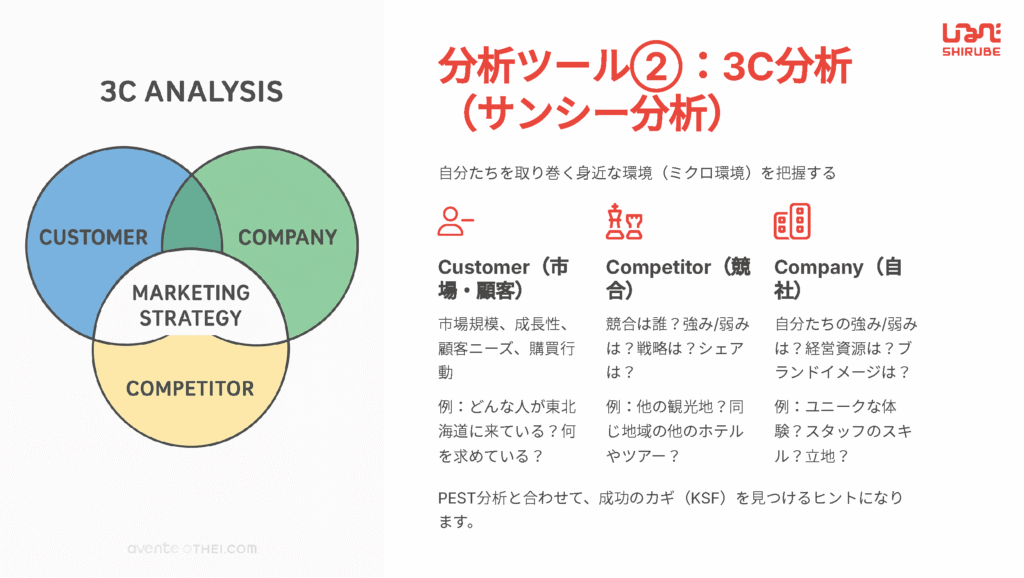

- 3C分析:自社を取り巻くミクロ環境(より身近な関係者)を分析するツールです。

- Customer(市場・顧客):市場の規模や成長性、顧客のニーズ、購買行動など。

- Competitor(競合):競合相手は誰か、その強み・弱み、戦略、市場シェアなど。

- Company(自社):自分たちの強み・弱み、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)、ブランドイメージなど。

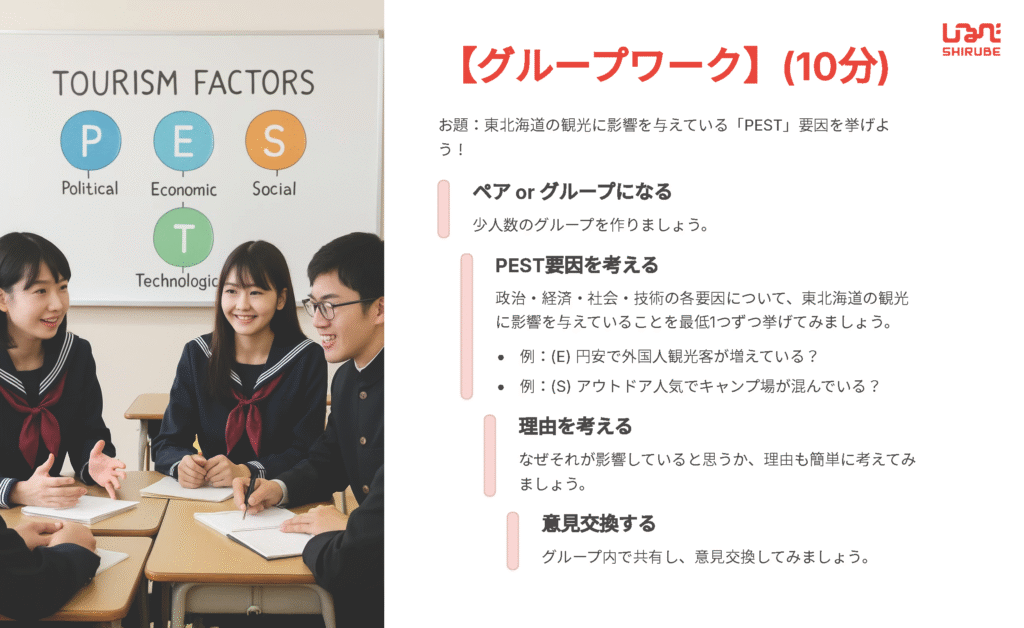

これらのフレームワークは、状況を整理し、戦略的な意思決定を行う上での「型」となります。講義の最後には、グループワークとして「今の東北海道の観光に、どんなPEST要因が影響しているか?」を考えてもらう時間を設けました。

第一回を終えて

今回は、マーケティングの基本的な考え方と、現状分析の重要性、そしてそのためのツールとしてPEST分析と3C分析を紹介しました。学生たちの具体的な経験や関心事から話が広がり、マーケティングがいかに身近なものであるかを再確認できたように思います。

特に、IT技術の進化(例えば、AIによる資料作成)が、情報発信やコンテンツ制作のあり方を劇的に変えつつある点は、このコースで学ぶ上で非常に重要です。かつては多大なコストと時間が必要だったことが、今は個人レベルでも実現可能になりつつあります。これは、東北海道のような地域にとって大きなチャンスとなり得ると考えています。

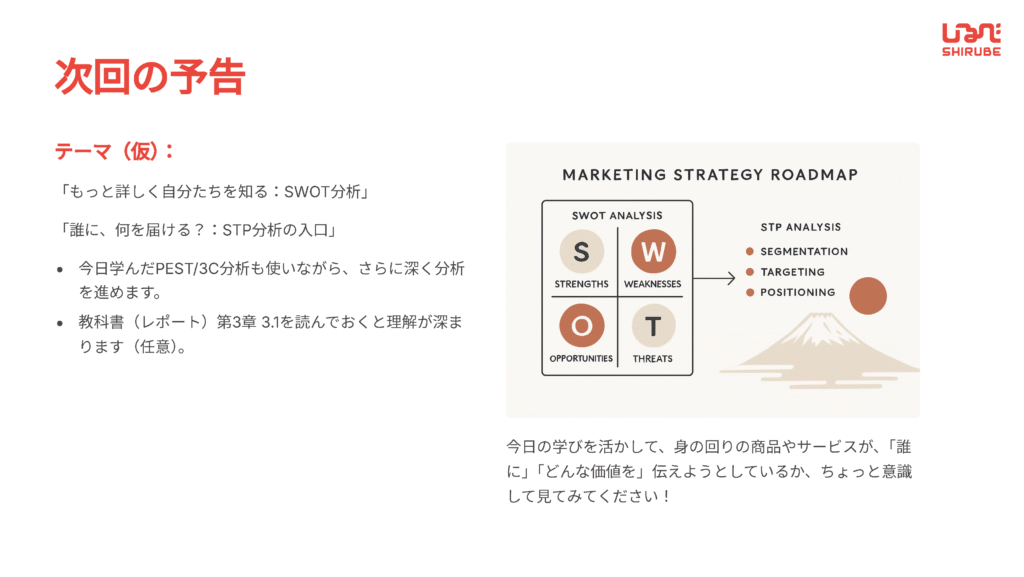

次回は、さらに深く自社や事業を分析するための「SWOT分析」や、誰に何を届けるかを定める「STP分析」へと進んでいく予定です。

この連載を通じて、マーケティングの理論と実践が、東北海道の観光を盛り上げる一助となれば幸いです。

講義資料