「IT×観光 講義ノート」シリーズへようこそ。岩谷学園ひがし北海道IT専門学校の久保です。この連載では、観光分野におけるIT活用と、それを支えるビジネスプランニング、マーケティング、そしてフィールドリサーチの実際を、私の講義を通じてお伝えしています。

前回のフィールドリサーチの授業では、リサーチの基本的な考え方や「リサーチの種」を見つけることの重要性についてお話ししました。今回は、その「種」を具体的な情報へと育てていくための重要なスキル、「インタビュー」に焦点を当てます。特に、相手からより深く、より多くの情報を引き出すためのテクニックと、実際のフィールドワーク計画への応用について解説します。

前回の振り返り:リサーチの第一歩とインタビューの役割

まず、前回の講義で、フィールドリサーチとは「現場」で「生の情報」に触れ、新たな発見や洞察を得る活動であること、そして皆さんの「もっと知りたい!」という疑問がリサーチの出発点になることを確認しました 。インタビュー調査は、その疑問に答えるための強力な手段の一つです 。

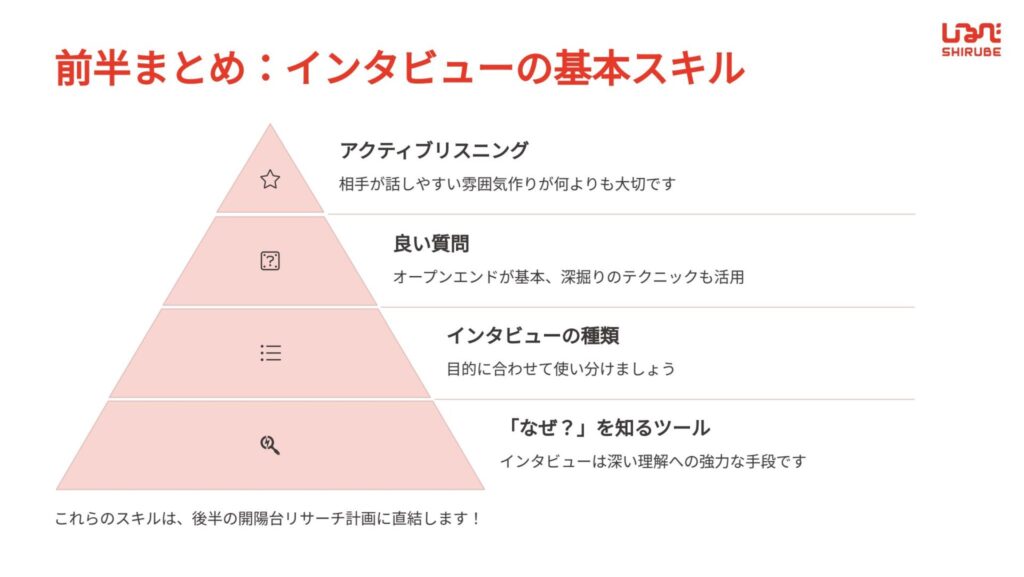

なぜインタビューが重要なのか?

インタビューは、単に話を聞くだけではありません。以下のような重要な役割と利点があります。

- 「なぜ?」を深く掘り下げられる

-

アンケートでは分からない、行動の背景にある理由、感情、価値観などを理解できます 。

- 予期せぬ発見がある

-

会話の流れの中で、想定していなかった新しい視点やアイデア、課題が見つかることがあります 。

- 言葉にならない情報も得られる

-

表情、声のトーン、仕草など、非言語的な情報からも相手の考えや感情を読み取れます 。

- 柔軟な対応が可能

-

相手の反応を見ながら、質問の仕方を変えたり、深掘りしたりできます 。

インタビューの種類と特徴

インタビューには、その構造化の度合いによっていくつかの種類があります 。

- 非構造化インタビュー

大まかなテーマだけを決め、自由に語ってもらう形式です 。予期せぬ発見が多い反面、話が逸れやすいという特徴があります 。 - 半構造化インタビュー

事前に質問項目のリストを用意しつつ、会話の流れに応じて柔軟に対応する形式です 。必要な情報を網羅しつつ、新たな発見の余地も残せるため、今回の開陽台リサーチではこの形式を目指します 。ただし、事前の準備と臨機応変な対応力が必要となります 。 - 構造化インタビュー

決められた質問を、決められた順番通りに行う形式です 。アンケート調査もこれに近いと言えます。回答を比較しやすいメリットがありますが、深い情報を得にくいという側面もあります 。

仕事の場面では、特に半構造化インタビューのスキルが重要になります。上司から指示された情報を聞き出す際、ただ言われたことだけを聞くのではなく、相手の話の流れに応じて本質的な情報を引き出し、整理して報告する能力は、信頼されるビジネスパーソンにとって不可欠です。

良い質問の作り方:深掘りする技術

効果的なインタビューのためには、良い質問を準備することが大切です。「教えてください」という謙虚な基本姿勢で臨みましょう 。

- オープンエンドな質問を心がける

「どのように」「どんなこと」など、相手が自由に答えられる質問が基本です 。 - クローズドエンドな質問は確認に使う

「はい/いいえ」で答えられる質問は、事実関係の確認などには有効ですが、多用は避けましょう 。 - 質問は具体的に、分かりやすく

専門用語や曖昧な言葉は避け、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識すると良いでしょう 。

さらに、相手の話を深掘りするためのテクニックも重要です 。

- 「なぜ?」を繰り返す

「そう思われたのは、なぜですか?」「その理由について、もう少し詳しく…」と問いかけることで、本質に近づけます 。ただし、詰問調にならないよう注意が必要です。 - 具体例を促す

「例えば、どんな時にそう感じましたか?」「具体的なエピソードを教えてください」と聞くことで、話が具体的になり、理解が深まります 。 - 感情や価値観に焦点を当てる:「その時、どんなお気持ちでしたか?」「あなたにとって、それはどんな意味がありますか?」と尋ねることで、事実だけでなく、その背景にある思いを引き出せます 。

- 言い換え・要約して確認する:「つまり、○○ということですね?」と確認することで、認識のズレを防ぎ、相手にも「しっかり聞いてもらえている」という安心感を与えます 。

避けるべき質問

一方で、以下のような質問は避けるべきです 。

- 一度に複数のことを聞く質問 。

- 個人的すぎる質問(プライバシーへの配慮を忘れずに) 。

- 「はい/いいえ」で終わる質問の連続 。

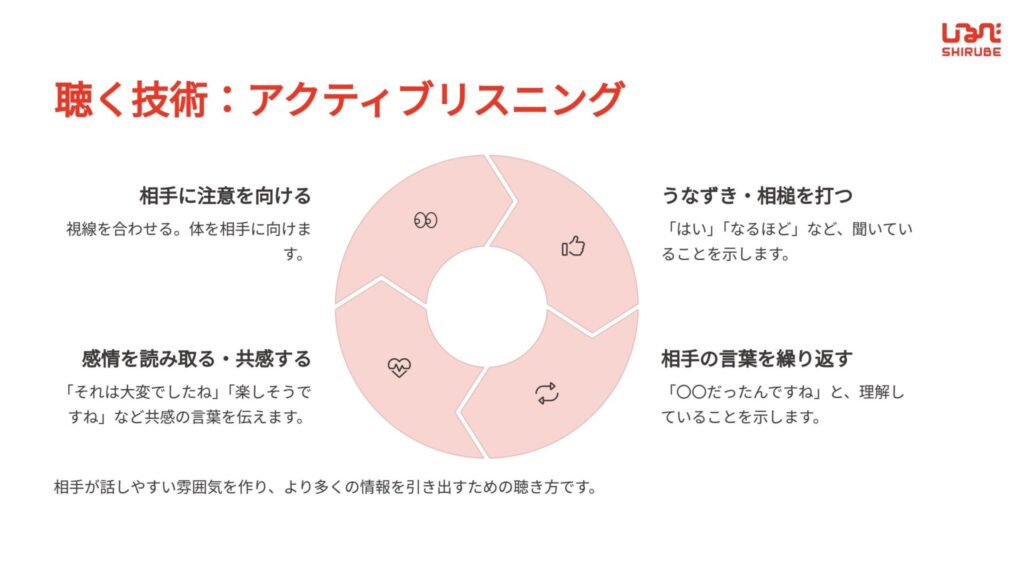

聴く技術:アクティブリスニング

インタビューは「質問する技術」だけでなく、「聴く技術」も同様に重要です。相手が話しやすい雰囲気を作り、より多くの情報を引き出すための聴き方を「アクティブリスニング」と言います 。

- 相手に注意を向ける:視線を合わせ、体を相手に向ける 。

- 感情を読み取る・共感する:「それは大変でしたね」「楽しそうですね」など、共感の言葉を伝える 。

- うなずき・相槌を打つ:「はい」「なるほど」など、聞いていることを示す 。

- 相手の言葉を繰り返す:「○○だったんですね」と、理解していることを示す 。

講義中の学生とのやり取りでは、「共感の表現」が意外と難しいポイントとして挙がりました。心の中では共感していても、それを言葉や態度で示すことが、相手に安心感を与え、より深い話を引き出す鍵になります。

記録のポイントとIT活用

インタビューの内容を正確に記録することも重要です。手書きメモのほか、ICレコーダーやスマートフォンアプリでの録音(必ず相手の許可を得る)、状況を記録するための写真や動画(同様に許可が必要)などが活用できます 。特に音声データは、後で文字起こしツールを使えば、効率的にテキスト化し、分析や共有に役立てることができます。

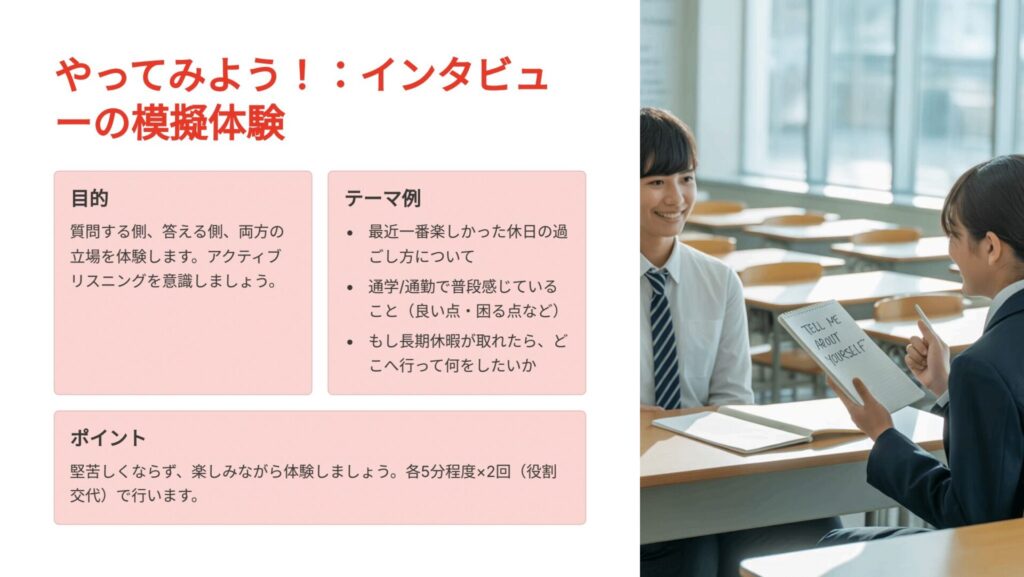

ロールプレイング:インタビューの模擬体験

座学で学んだことを実践に移すため、学生たちにはペアになってもらい、インタビューのロールプレイングを行いました 。

テーマ(例:最近楽しかった休日の過ごし方)を決め、インタビュアーとインタビュイーの役割を交代しながら、オープンエンドな質問やアクティブリスニングを意識して実践してもらいました 。

ある学生が「自身の魅力」をテーマにインタビューを行った際には、最初の質問で「好きなところ」と「好きなもの」が混同してしまう場面がありました。このように、質問の意図が正確に伝わらなかったり、相手の回答から新たな疑問が生まれたりした際に、どのように軌道修正し、深掘りしていくかがインタビューの腕の見せ所です。

後半:開陽台フィールドワーク計画

授業の後半では、いよいよ次回のフィールドワークの舞台となる中標津町の「開陽台」での調査計画立案に取り組みました。

開陽台は360度のパノラマが広がり、「ライダーの聖地」としても知られ、カフェやキャンプ場も併設されています 。ここで「誰が、なぜ訪れるのか?」「どんな体験をしているのか?」といった「問い」を見つけ出し、具体的な調査計画を立てるのが目標です。

学生たちには、前回の授業で宿題として考えてきてもらった「東北海道に関するリサーチの種(3つの案)」を発表してもらいました。

- 羅臼の道の駅などで、道東観光復興のために何が必要か(観光資源、施設、取り組みなど)を観光客に聞く。

- 中標津空港で、到着したばかりの乗客(キャリーバッグ所持者)に、訪問目的(何しに来たか)を聞く。

- (当初は根室駅前を想定したが、議論の結果)レンタカー利用者に、なぜレンタカーを借りたのか、どこへ行くのかなどを聞く(場所はレンタカー店舗などが効率的か)。

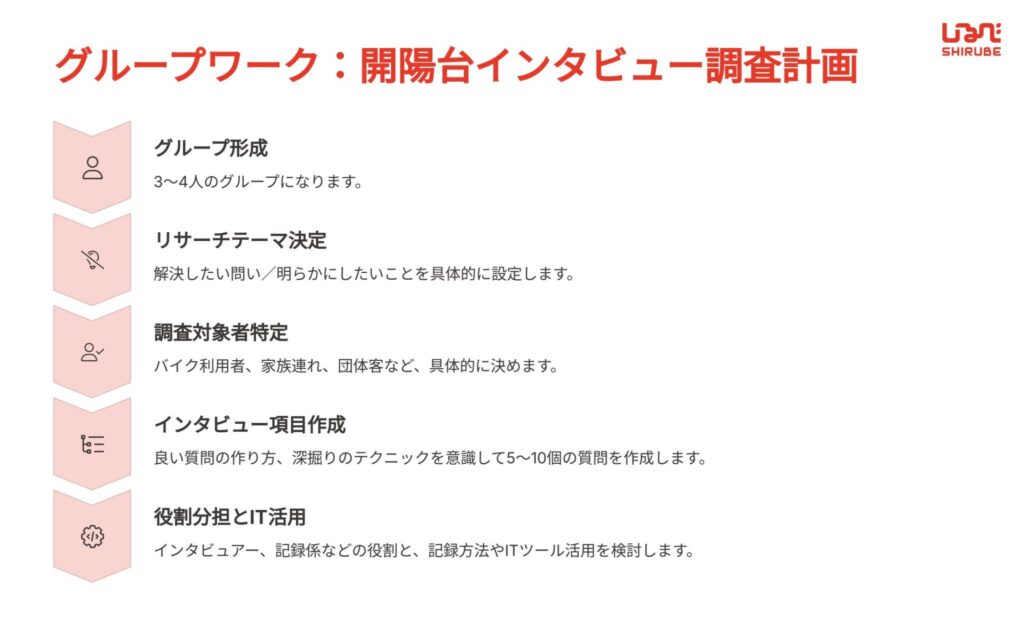

これらのアイデアを元に、次回の開陽台でのフィールドワークで具体的にどのような調査を行うか、グループで議論し計画を立てました。

例えば、「バイカーは開陽台でお金を落とすのか?」という視点や、「地元民と観光客の開陽台に対する魅力の感じ方の違い」など、興味深い論点が出てきました。最終的には、各グループでリサーチテーマ、調査対象者、主なインタビュー項目を具体化し、発表・共有しました。

第2回を終えて

今回のフィールドリサーチの授業では、効果的なインタビューを行うための具体的な知識とスキルを学び、それを実際の調査計画に落とし込む演習を行いました。良いインタビューは、良い準備と、何よりも相手の話を真摯に「聴く姿勢」から生まれます。

学生たちには、この日の議論を踏まえ、開陽台で実施するインタビューのターゲットと質問項目を改めて整理し、次回の授業で最終確認を行うこととしました。そして、いよいよ来週は実際に開陽台へ赴き、フィールドワークを実施する予定です。現場での新たな発見が今から楽しみです。

講義資料

横にスライドできます→

前回の講義内容